センター概要

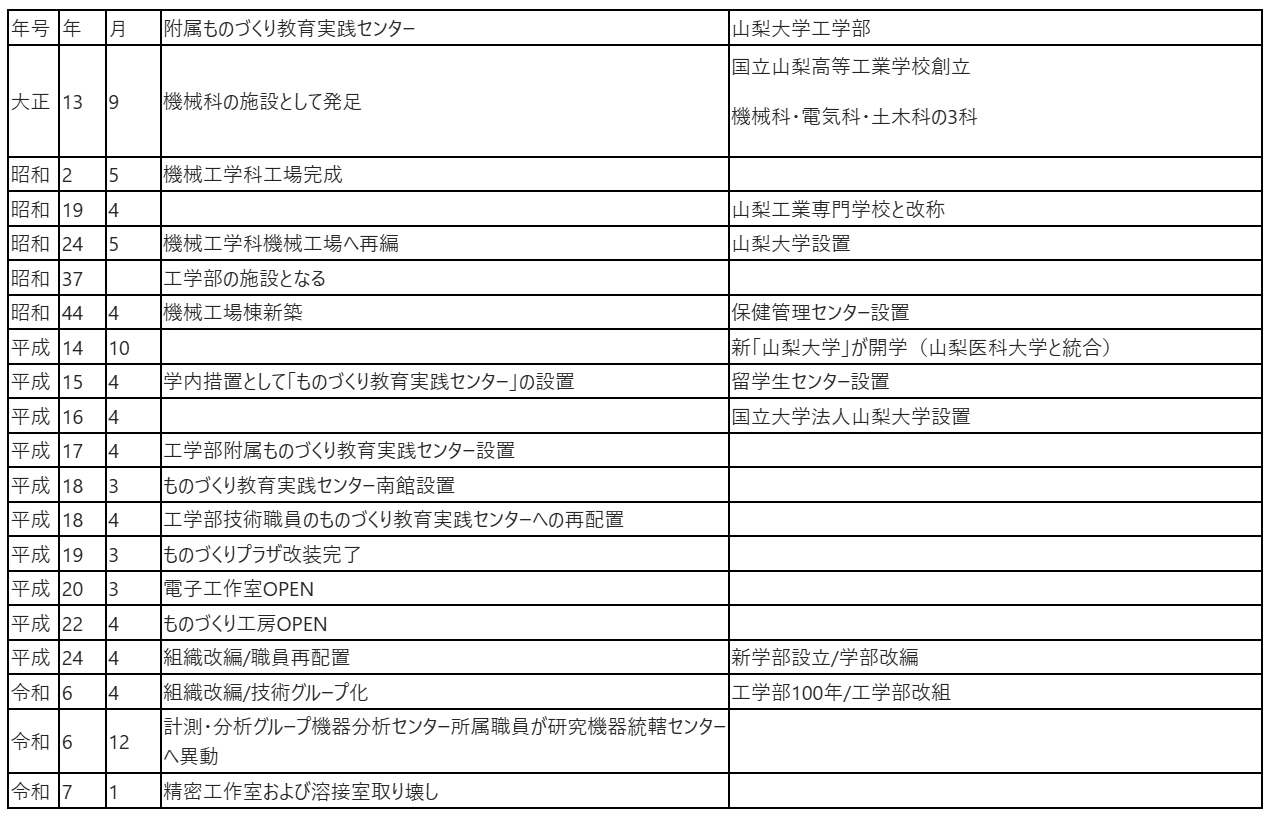

山梨大学工学部における『ものづくり教育と研究支援』を行うことを目的に、平成15年に“ものづくり教育実践センター”として学内措置により設置され、平成17年には工学部附属施設として名実ともに発足しました。(センター沿革参照) 平成22年度から文部科学省特別経費による「学科横断的PBLものづくり教育プログラムの開発」として5年間と、平成28年度より「ものづくり教育のための教育効果評価法の提言」事業(3年間)を実施し、学生・教員らが、自由にものづくりができる環境として「ものづくり工房」を設置し、センター主体の授業として「PBLものづくり実践ゼミ」を開講しました。以降は本学が掲げる中期目標・中期計画推進経費による「ものづくり能力の定着によるプロジェクトリーダー育成」事業や「ものづくり能力獲得のための分野横断型 PBL 推進事業」を実施し、これらの事業を通して本学工学部のものづくり能力を備えた人材育成に貢献しています。

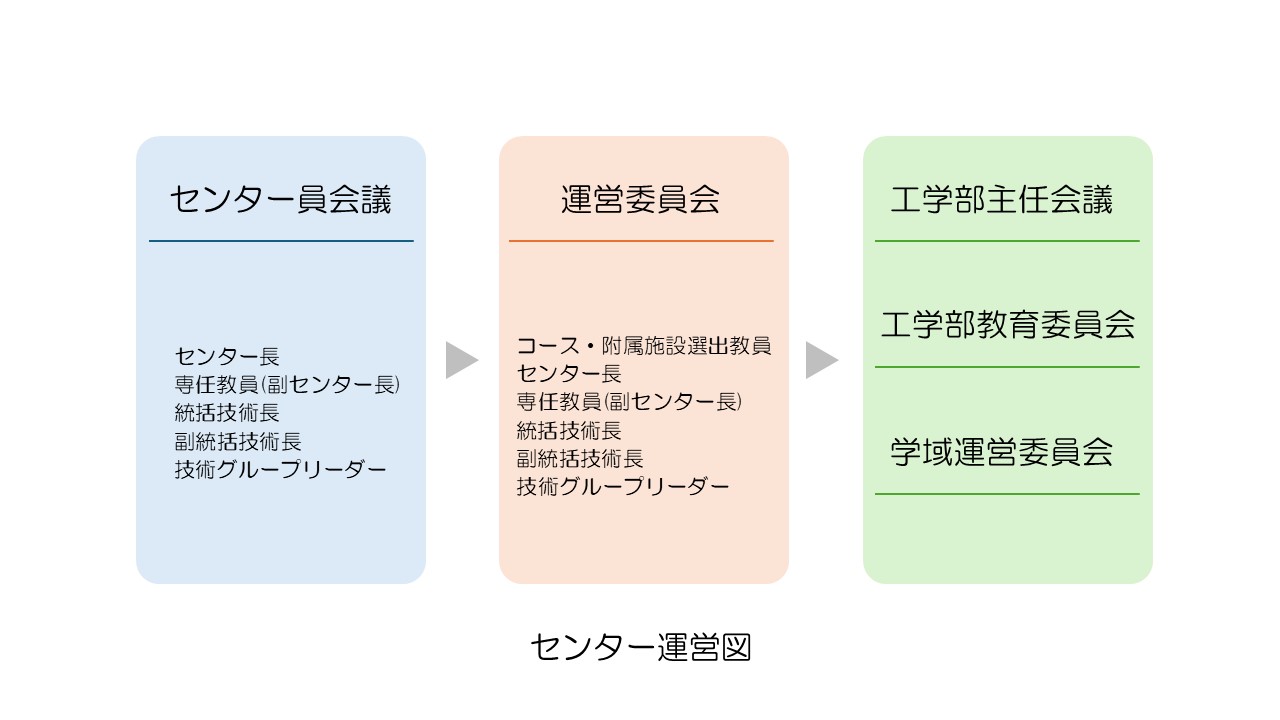

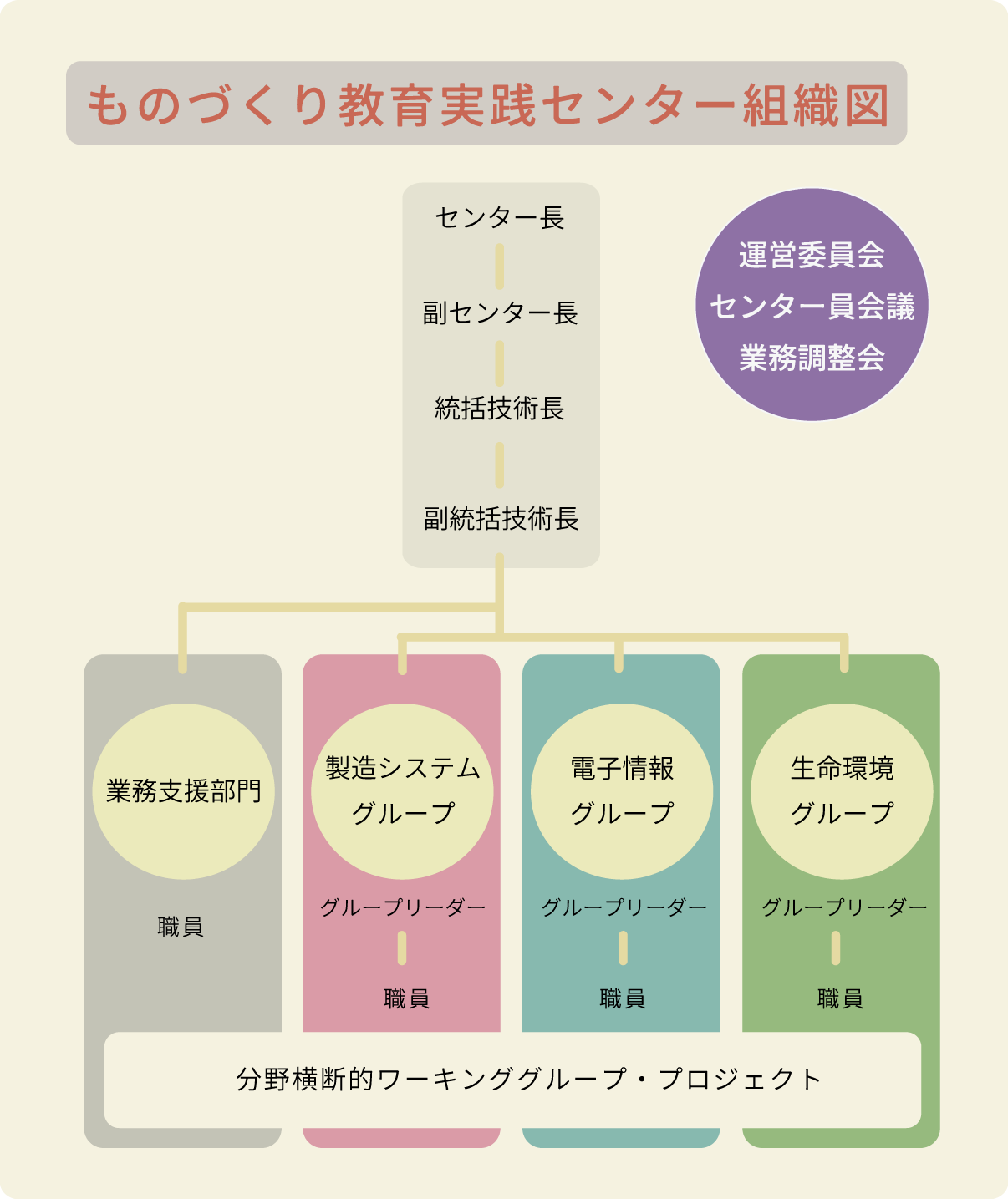

令和6年度は本学工学部100周年であり、多様化する社会ニーズに応えるように工学部の改組が実施されました。本センターにおいても近年では、工学部のみならず教育学部・医学部・生命環境学部の教員・学生からも実験装置などの設計・製作の依頼を受けるようになっており、要望は多岐に渡ります。このような学内からのニーズに対応するため、センターにおいても令和6年度に「業務・技術の見える化」、「柔軟性のある組織体制」を目指して組織改正を行いました。従来の技術室体制からグループ体制に移行し、現在は製造システムグループ、電子・情報グループ、生命環境グループと業務支援部門体制でセンターを運営しています。